#toponymie #grès #argiles #calcaires #marnes #sables #graviers #relief #plâtre #chaux #céramique #brique #tuile #ciment #moellon #pierre #Rozay-en-Brie #Fontainebleau #Seine-et-Marne #CAUE77

(Chapitre 3 de Habiter en Seine-et-Marne)

En quoi la toponymie des lieux nous renseigne-t-elle sur le sol? Elle révèle l’évolution de la langue et la perception que les hommes ont eu de leur environnement. De la même manière que l’on peut trouver des noms de lieux révélant le nom d’un saint, d’un type de végétation ou d’une fonction particulière, les toponymes nous parlent du relief et des matériaux présents dans le sous-sol.

Rozay-en-Brie : la rue aux Buttes

Cet exemple, très ponctuel, peut être généralisé à l’échelle de la Seine-et-Marne. L’idée de mont est en effet souvent associée à des affleurements de grès.

> Retrouvez l'exemple proposé de promenade urbaine (#topographie #géologie #plan d'intendance #plan cadastral #séquences urbaines #fortifications #extensions contemporaines #faubourgs #extensions bourg médiéval #lotissements 19e #lotissements début 20e #bâti agricole)

Exemples :

La forêt de Fontainebleau

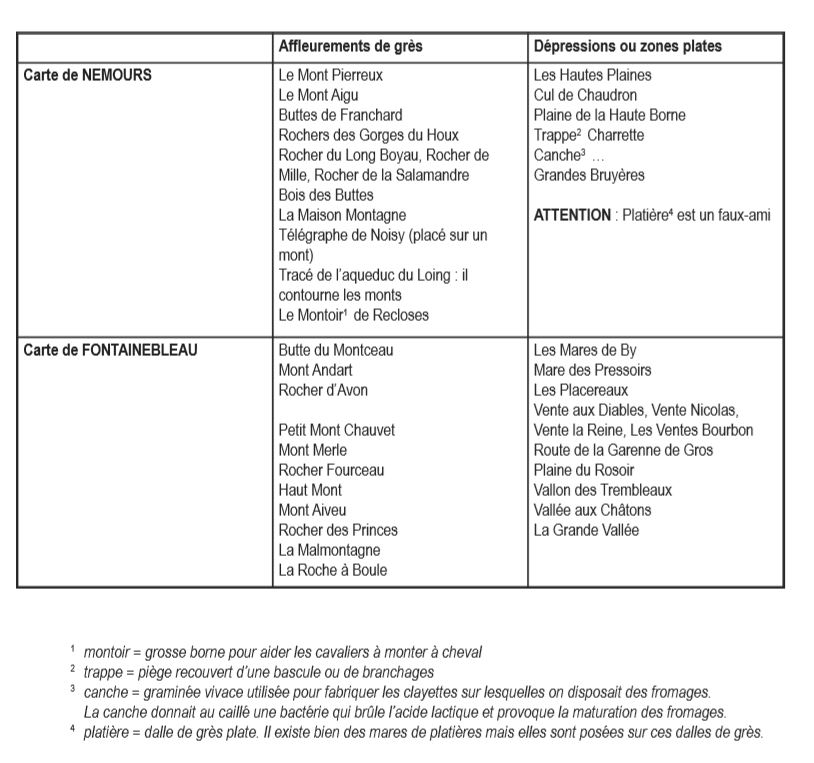

Sur les cartes IGN de Nemours et de Fontainebleau qui couvrent l’ensemble du massif forestier, on remarque l’opposition relativement nette entre les toponymes situés sur les affleurements de grès et ceux présents dans les dépressions.

La liste ci-dessous donne des exemples relevés sur les cartes, mais ne prétend pas à l’exhaustivité.

|

Avant le XIXème siècle, l’emploi du plâtre et de la chaux reste lié à la géologie du lieu, donc à sa géographie. Schématiquement, nous trouvons le plâtre (associé à la chaux) au nord du département, et la chaux au sud. Le plâtre, malléable et peu coûteux, se substitua très tôt à la belle apparence de la pierre. Il permit la mise en œuvre des modénatures . La décoration des façades, des corniches d’entablement ou des appuis de fenêtre marquent ainsi avec discrétion la belle simplicité de la maison rurale.

L’aménagement du réseau routier, au XIXème siècle, contribua à la circulation des matériaux à travers le pays. Le plâtre fut alors largement utilisé au sud de la Seine-et-Marne, notamment dans les bourgs où il définit une architecture particulière : moulures simples ou composées, d’inspiration variée, décorent les façades des maisons bourgeoises qui demeurent blanches.

Calcaires et argiles à meulières constituent le socle du plateau de Brie, ponctuellement recouverts de sables et de grès. Les sables, très présents dans le massif de Fontainebleau, ont évolué en grès que l’érosion a ensuite fracturés pour donner les fameux chaos (par exemple, Franchard). Les grandes rivières (Loing, Marne et Seine) ont charrié sables et graviers. La craie est présente de part et d’autre des vallées de la Seine et de l’Yonne. Le gypse, qui produit le plâtre par combustion, est présent dans les buttes du nord-ouest du département, et localement dans les coteaux des vallées de la Marne et des Morins. Tout à fait au sud du département de la Seine-et-Marne, le calcaire de Château-Landon donne une belle pierre de construction, utilisée par exemple à Montmartre. Des argiles, plutôt situées dans la moitié est de la Seine-et-Marne, ont servi à la fabrication de tuiles et plus rarement de briques.

Calcaire et craie entrent dans la composition de la chaux , le gypse constitue le plâtre. Les roches calcaires dures, meulières et grès, constituent les pierres de construction. Les alluvions (sables et graviers) rentrent dans la composition des mortiers et enduits. Les argiles, les marnes et parfois les limons argileux participent à la fabrication des céramiques, briques, tuiles ou ciments.

Au nord de la Seine-et-Marne, l’enduit se compose de plâtre et de chaux, il est uniforme, plus rarement à pierre vue. Cette apparence résulte le plus souvent aujourd’hui de l’érosion de la façade ou d’une volonté de faire réapparaître la pierre ce qui ne correspond pas forcément à la conception d’origine de la construction. On utilise également des pierres de construction : meulières et grès calcaire tout venant.

Au sud du département, l’enduit à chaux et à sable uniforme ou à pierre vue domine. Les pierres de construction sont la meulière, le grès, des moellons de calcaire dur ou moyen, avec entourage des ouvertures, simples ou composites. La brique peut alors y apparaître, comme à Thénisy.

Réalisation du dossier

Fabienne Ménigot (professeur-relais de la DAAC)

Avec la participation de Marianne Souq (CAUE 77)

Mai 2011

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DU DOCUMENT ET SES ILLUSTRATIONS

RETROUVEZ LA VERSION PAPIER DE CE CHAPITRE

< ALLEZ AU CHAPITRE PRECEDENT : Zone rurale et zone urbaine aujourd'hui

> ALLEZ AU CHAPITRE SUIVANT : Habitat et histoire des arts

|

SOMMAIRE DU CHAPITRE : A • DANS LA TOPONYMIE a. Toponyme et matériaux

a. Plâtre ou chaux ? |

LEXIQUE

Chaux :

Elle est obtenue par calcination de calcaires très purs, nommés pierres à chaux (carbonates de calcium).

Enduit :

L’enduit de finition donne à la façade son aspect final, sa texture et sa couleur. Traditionnellement, enduit de plâtre au Nord de la Seine-et-Marne, enduit de chaux au Sud. L’enduit uniforme tiré à la règle par petites surfaces régulières recouvre la totalité de la maçonnerie. L’enduit « à pierre vue », largement beurré, laisse voir quelques pierres, à fleur de parement ; plus économe en matière, il correspond à une architecture moins élaborée (grange ou façade secondaire).

Meulière :

Pierre dure , caverneuse, légère et inaltérable, à base de grès et calcaire siliceux, extraites surtout dans le bassin parisien, utilisée comme pierre à bâtir à l’état brut.

Modénature :

Proportion et disposition des moulures et éléments d’architecture qui caractérisent une façade. Son étude permet de d’identifier le style et ainsi de dater un bâtiment.

Petit bloc de pierre calcaire, brut ou équarri ou plus ou moins taillé, qui sert à la construction des murs.

Mortier :

Mélange obtenu à partir d’un liant, d’un agrégat avec adjonction d’eau pour maçonner.

Moulures :

Corniches et bandeaux bien profilés et formés d’un enduit résistant, éloignant les eaux de ruissellement de l surface d’un mur. Elles sont protégées d’une feuille de plomb, de zinc ou de cuivre.

Matériau de construction obtenu par cuisson et broyage de la «pierre à plâtre », le gypse (sulfate de calcium)

Pierre vue (à) :

Qui laisse apparaître quelques pierres sur la façade.

> Retrouvez tout le lexique de la fiche Habiter en Seine-et-Marne

> Retrouvez l'ensemble des sources et références de la fiche Habiter en Seine-et-Marne